パソコン作業やゲームをしていると、キーボードのカチャカチャ音が気になることはありませんか?

特に夜間やリモートワーク、ボイスチャット中では、周囲や相手への配慮が欠かせません。そこで今回は、初心者にもわかりやすく、快適に使える静音キーボードのおすすめを紹介します。

静音キーボードの魅力とは?

静音キーボードの魅力は、単に「音が小さい」というだけではありません。集中力や快適さ、周囲への配慮など、さまざまな面でメリットがあります。特に初心者の方にとっては、作業環境を整えるうえで大きな違いを生むポイントになります。ここでは、その魅力をわかりやすく解説します。

1. 集中力を高められる

キーボードのカチャカチャ音が続くと、どうしても気が散ってしまうことがあります。私自身、ゲームをしているときに音が気になり、集中力が途切れてしまった経験がありました。静音キーボードに変えることで、余計な雑音に邪魔されずに作業やゲームに没頭できるようになります。

2. 周囲への配慮ができる

リモートワークやオンラインゲームのボイスチャット(VC)では、タイピング音がマイクに拾われて相手に不快感を与えてしまうことがあります。私も友人とのVC中に「操作音がうるさい」と感じられてしまい、静音キーボードを導入しました。結果として、相手に余計な音が伝わらず、安心して会話を楽しめるようになりました。

3. 作業環境を快適にできる

静音キーボードは、打鍵音を抑えながらも心地よい打ち心地を実現しているモデルが多くあります。たとえば私は普段使いではLogicool G515、プログラミング業務用にはREALFORCEを使用しています。どちらも静音性と打鍵感のバランスが良く、長時間の作業でもストレスなく快適に使えています。

4. 初心者でも選びやすい

静音キーボードと聞くと高価なイメージを持つ方もいますが、最近はコスパの良いモデルも増えています。初心者の方はまず以下を意識すると選びやすいです。

- 値段と打ち心地のバランス

- 自分の作業スタイルに合うサイズ(フルサイズかコンパクトか)

- 長時間使っても疲れにくいか

私の体験からも、値段やブランドにこだわりすぎる必要はなく、自分の感覚に合った一台を選ぶことが大切だと感じています。

このように、静音キーボードは「集中力アップ」「周囲への配慮」「快適な作業環境」といった多くの魅力を持っています。初心者の方でも導入しやすく、日常のPC作業をより快適にしてくれる心強いアイテムです。

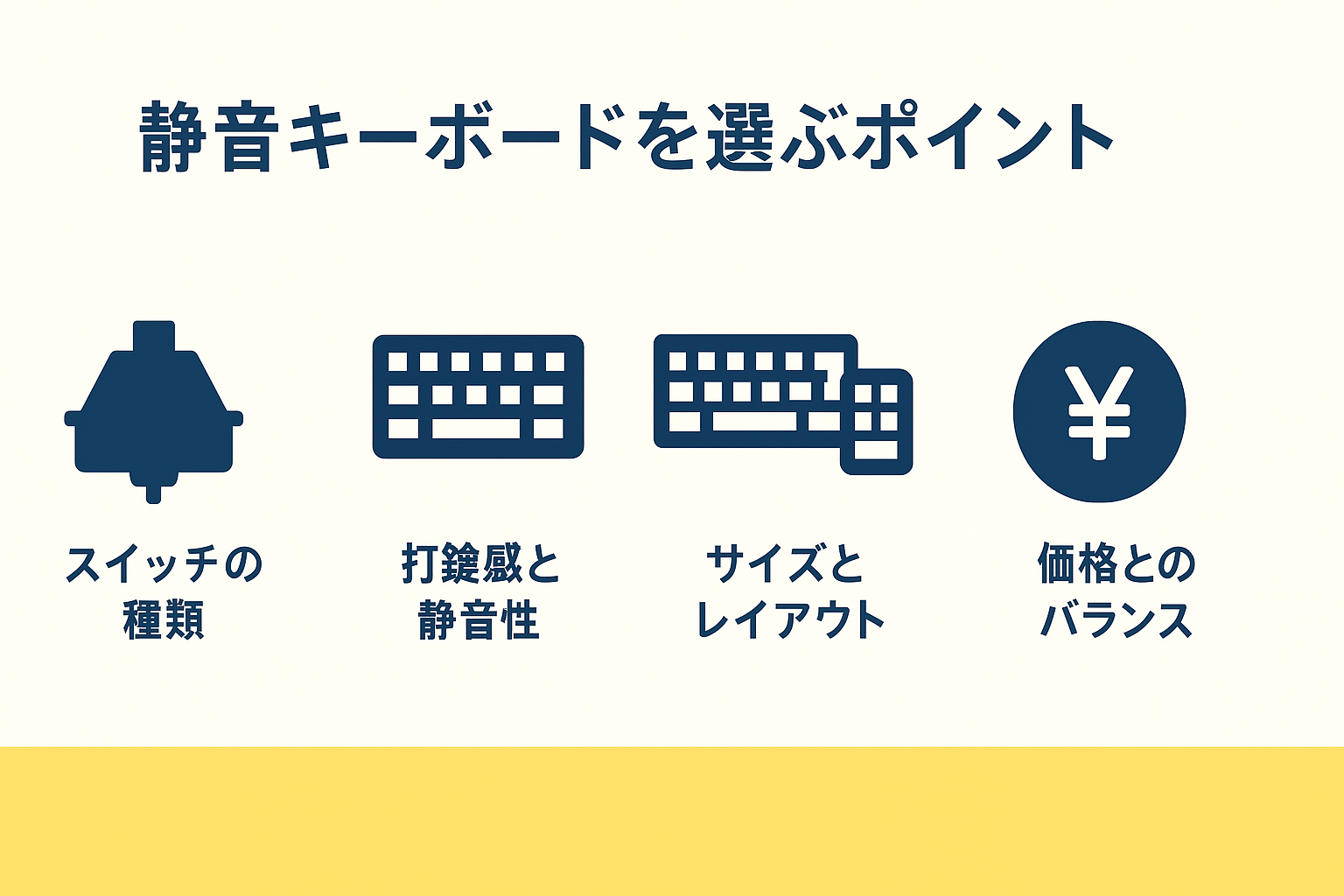

静音キーボードを選ぶポイント

静音キーボードと一口に言っても、種類や特徴はさまざまです。初心者の方が選ぶ際には、「どこに注目すれば自分に合った1台を見つけられるのか」が重要になります。ここでは、静音キーボードを選ぶときに押さえておきたいポイントを、わかりやすく解説します。

1. キースイッチの種類を理解する

キーボードの打鍵音や打ち心地は、内部のスイッチによって大きく変わります。

- メンブレン方式

ゴムシートを押し込む構造で、比較的静かで価格も安いのが特徴です。初めて静音キーボードを導入する方にもおすすめです。 - メカニカル方式(静音軸)

赤軸・茶軸など種類がありますが、静音赤軸やピンク軸と呼ばれる静音仕様は特にタイピング音が小さく、打鍵感とのバランスも良いです。 - 静電容量無接点方式

REALFORCEなどに採用されており、打鍵音が非常に静かで、押し心地が軽く快適です。価格はやや高めですが、長時間使う人に向いています。

私自身、以前はキーが軽すぎるキーボードを使って誤入力に悩まされました。ですが、スイッチの特徴を理解し、打ち心地の合うモデルを選んだことでストレスが大きく減りました。

2. 打鍵感と静音性のバランスを考える

静音性だけを重視すると、打鍵感が犠牲になることもあります。逆に、打鍵感が心地よくても音が大きければ本末転倒です。

- カチャカチャ音を抑えたい → 静音軸や静電容量無接点方式がおすすめ

- 軽いタッチが好き → メンブレンや赤軸

- しっかり押す感覚が欲しい → 茶軸や青軸(ただし音は大きめ)

私の場合は、ゲームや普段使いにはLogicool G515を、プログラミング業務用にはREALFORCEを使っています。どちらも静音性と打鍵感のバランスが良く、集中力を維持しながら作業できる点が気に入っています。VC中も操作音を気にしなくて良くなり、とても快適です。

3. サイズとレイアウトを確認する

キーボードにはさまざまなサイズがあります。

- フルサイズ(テンキー付き):数字入力が多い人や事務作業向け

- テンキーレス:コンパクトでマウス操作がしやすく、ゲームにも向いている

- 60%・65%サイズ:持ち運びやデスクの省スペース化を重視する人に最適

ゲームをする方はテンキーレス、仕事でも兼用したい方はフルサイズを選ぶと失敗が少ないです。

4. 価格とコストパフォーマンス

静音キーボードは数千円から数万円まで幅があります。初心者は、まずは 「値段と打ち心地のバランス」 を基準に選ぶと良いでしょう。

- 5,000円前後:入門用として十分。まず静音性を体験したい人向け

- 10,000〜20,000円:静音性・耐久性・デザインのバランスが良い

- 20,000円以上:REALFORCEなどの高級モデル。長時間作業やプロ仕様におすすめ

私自身も「まずは気軽に試してみたい」という気持ちで始めましたが、使ってみると快適さが想像以上で、今では仕事とプライベートで静音キーボードを欠かせなくなりました。

5. 使用シーンを意識する

どんな場面で使うかを考えることも大切です。

- ゲーム中心:反応速度が速く、操作感が軽いモデル

- 仕事中心:長時間タイピングでも疲れにくいモデル

- 兼用:バランス型(Logicool G515のようなタイプ)

私の場合、ゲーム中の音が集中を妨げることがきっかけでした。静音モデルに切り替えたことで、VC中も相手に不快な音を届けずに済み、安心して作業やプレイに集中できています。

静音キーボードを選ぶ際は、

- スイッチの種類

- 打鍵感と静音性のバランス

- サイズとレイアウト

- 価格とのバランス

- 使用シーン

この5つを意識するのがポイントです。初心者の方でも、自分の作業スタイルや好みに合ったものを見つければ、快適さは大きく変わります。特に「値段と打ち心地のバランス」を基準に選ぶことで、満足度の高い一台に出会えるはずです。

おすすめの静音キーボード4選

静音キーボードといっても種類はさまざまで、価格帯や打鍵感、デザインなども大きく異なります。ここでは、初心者でも選びやすく、私自身が実際に使って「快適だ」と感じたモデルを含めたおすすめを4つ紹介します。幅広い価格帯から選べるようにしたので、自分に合った1台を見つけやすいはずです。

1. エントリーモデル:エレコム TK-FDM110TKシリーズ(メンブレン式)

- 特徴

- 5,000円以下で購入できるリーズナブルな価格

- メンブレン式で静音性が高く、初めての静音キーボードとして試しやすい

- フルサイズでテンキー付き、事務作業にも向いている

- 5,000円以下で購入できるリーズナブルな価格

Amazonでも高評価を得ているモデルで、まず「静音キーボードを体験してみたい」という初心者におすすめです。価格が安いため、導入ハードルが低いのが魅力です。

2. Logicool G515 – ゲームにも仕事にも万能な静音モデル

- 特徴

- 薄型ロープロファイルキーで軽快な打鍵感

- 静音性が高く、ゲーム中も気にならない

- RGBライティング搭載で見た目も華やか

- テンキーレスで省スペース

- 薄型ロープロファイルキーで軽快な打鍵感

私自身、ゲーム中のキー音で集中力が途切れてしまった経験がありました。そこでG515に切り替えたところ、音が抑えられ、VC中も安心して使えるようになりました。

3. REALFORCE 静音モデル – プロ仕様の極上打鍵感

- 特徴

- 静電容量無接点方式で極上の打鍵感

- 非常に静かで長時間作業に最適

- 高耐久で長く使える

- 静電容量無接点方式で極上の打鍵感

価格は2万円前後と高めですが、一度使うと戻れない快適さがあります。私もプログラミング業務用に使っていますが、誤操作が減り、作業効率が格段に上がりました。

4. Keychron K2(Kシリーズ代表) – コスパ良好&カスタマイズ性の高さ

- 特徴

- テンキーレスでコンパクトながら打ちやすいレイアウト

- ホットスワップ対応でスイッチ交換が可能

- 静音スイッチ搭載モデルもあり、使い方に応じて調整可能

- デザイン性が高く、価格は1万円前後と手の届きやすい設定

- テンキーレスでコンパクトながら打ちやすいレイアウト

Keychronはモデル展開が豊富ですが、中でもK2は特に人気の高いモデルです。テンキーレスで省スペース、かつカスタマイズ性が高いため、初心者から上級者まで幅広く支持されています。

私自身、G515とREALFORCEを使い分けることで、ゲームも仕事も快適に行えるようになりました。静音性と打鍵感のバランスが整ったキーボードは、集中力を高め、VC中も余計な音を気にせずに済む大きなメリットがあります。

初心者の方はまず、自分の作業スタイルに合った用途を考えつつ、「値段と打ち心地のバランス」を基準に選ぶのがおすすめです。高価なモデルでなくても、自分の感覚にフィットすれば、作業効率や快適さは大きく変わります。

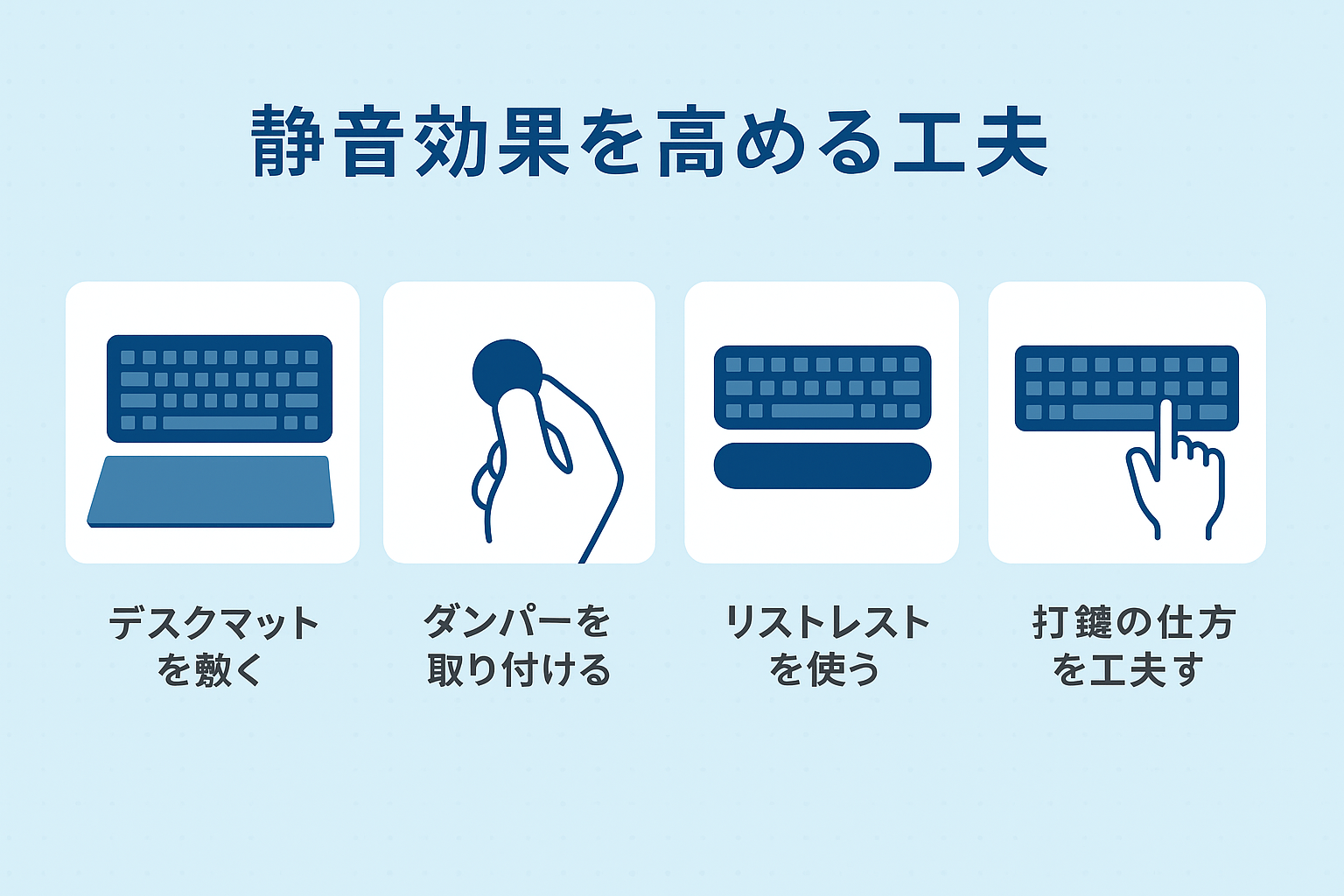

静音効果を高める工夫

静音キーボードを使うことで打鍵音はかなり抑えられますが、さらに「ひと工夫」することで、より静かなタイピング環境を作ることができます。特に初心者の方でも簡単に取り入れられる方法をまとめました。

1. デスクマットを敷く

キーボードの打鍵音は、実は「机への振動音」が大きな要因になっていることがあります。そこで有効なのがデスクマットです。

- キーボードの下に敷くことで振動を吸収

- 打鍵音が響きにくくなる

- デスク全体が滑りにくくなり操作性も向上

私も最初は「静音キーボードだけで十分だろう」と思っていましたが、マットを敷くとさらに音が抑えられて驚きました。特に夜間の作業やVC中には効果を実感できます。

2. キースイッチダンパーやOリングを使う

市販されているゴム製のパーツをキーキャップの内側に取り付けると、キーを押し切ったときの「底打ち音」を和らげることができます。

- 底打ちによる「カチッ」という音を軽減

- 打鍵感が柔らかくなり、指への負担も軽減

- 手軽に導入でき、コストも安価

特にメカニカルキーボードを使う人にとっては、静音化の効果が大きい方法です。

3. リストレストを活用する

意外と見落とされがちですが、リストレストを使うのも静音に効果的です。

- 手首が安定し、無駄な力をかけずにタイピングできる

- キーを強く叩かなくなるため音が抑えられる

- 長時間の作業でも疲れにくい

初心者でもすぐに取り入れられる工夫で、快適性の面でもメリットが大きいです。

4. 打鍵の仕方を見直す

機材だけでなく、自分のタイピングスタイルを工夫するのも効果的です。

- 強く叩かず、軽いタッチを心がける

- 指を滑らせるように入力する

- 余計な力を抜いてリラックスして操作する

私自身も、以前は強めに打ち込んでいたため音が大きく、友人とのVC中に「うるさい」と思われてしまうことがありました。しかし、静音キーボードに変えたうえで軽いタッチを意識するようにしたら、相手に操作音が伝わらなくなり、集中できるようになりました。

静音キーボードを導入するだけでも効果は十分ですが、

- デスクマットを敷く

- ダンパーやOリングを取り付ける

- リストレストを使う

- 打鍵の仕方を工夫する

といった工夫を組み合わせると、さらに快適で静かな環境が整います。私もLogicool G515やREALFORCEを使うようになり、その快適さに驚きました。初心者の方でもちょっとした工夫を取り入れるだけで、作業効率や集中力は大きく変わります。静音性にこだわるなら、ぜひ試してみてください。

Q&A(よくある質問)

まとめ

静音キーボードは、快適な作業環境を整えるうえで大きな効果を発揮します。私もゲーム中のキー音で集中力が途切れたり、VCで相手に操作音が伝わってしまった経験がありましたが、静音モデルを導入してからはその悩みが解消されました。

- 集中力を高め、作業やゲームに没頭できる

- VC中でも操作音が気にならず、相手に配慮できる

- 打ち心地と静音性の両立で作業効率が向上する

初心者の方はまず 「値段と打ち心地のバランス」 を基準に選ぶのがおすすめです。高価なモデルでなくても、自分に合った一台を見つければ、その快適さにきっと驚くはずです。