最近、ゲーミングやリモートワーク用として注目されているのが 「ロープロファイルキーボード」 です。

- 名前は聞いたことがあるけど、実際どんな特徴があるの?

- 自分に合うのか分からない…

- 種類が多すぎて、選び方がわからない…

そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

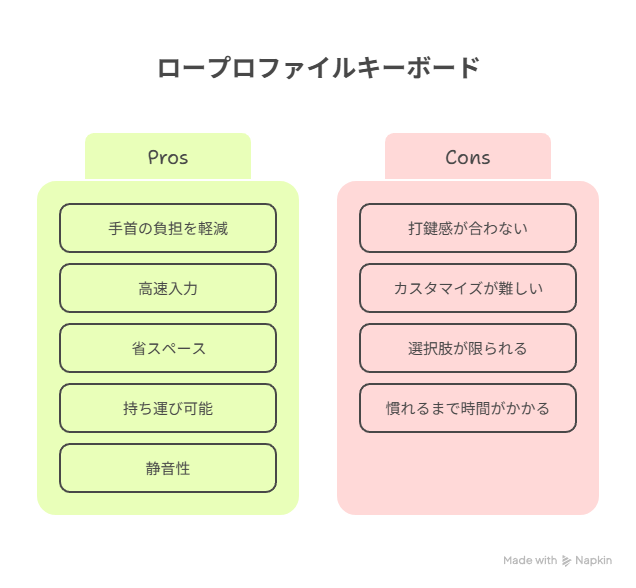

ロープロファイルキーボードの主な特徴は以下の通りです。

- キーの高さが低い:一般的なキーボードより薄型設計

- 軽い力で入力できる:タイピングや連打がしやすい

- 手首が自然な角度に:長時間作業でも疲れにくい

その一方で…

- 配列や打鍵感に慣れるまで時間がかかる

- 選択肢が限られるため、機能やスイッチの比較が必要

この記事では、以下の内容を分かりやすく解説します。

- ロープロファイルキーボードの特徴

- メリット・デメリット

- 活用シーンと楽しみ方

- 失敗しない選び方

- おすすめモデル3選

「選び方がわからない」「どれを買えばいいの?」という方も、この記事を読めば自分にぴったりのキーボードが見つかります。

ロープロファイルキーボードとは?通常キーボードとの違い

ロープロファイルキーボードとは、キーの高さが低く、全体が薄型設計されたキーボードのことです。見た目はスリムでスタイリッシュ、ノートPCのキーボードに近い印象を持つ人も多いでしょう。通常のメカニカルキーボードと比べると、高さや構造、打鍵感など、いくつかの点で大きな違いがあります。

まず最も分かりやすいのはキーの高さです。一般的なメカニカルキーボードのキーは高さ18〜20mm前後ですが、ロープロファイルでは13〜15mm程度に抑えられています。これにより、手首を反らす角度が小さくなり、自然な姿勢でタイピングしやすくなります。また、キーキャップも薄型で、全体的にフラットな形状をしているため、見た目にもスマートな印象を与えます。

次に、ストロークの長さも異なります。通常のメカニカルキーボードはキーを押し込む深さ(ストローク)が約4.0mm、入力が反応する位置(アクチュエーションポイント)は2.0mm前後です。一方、ロープロファイルはストロークが2.5〜3.0mm程度、アクチュエーションポイントは1.2〜1.5mmと浅めです。このため、軽い力で素早く入力でき、ゲームやタイピングでの反応速度向上が期待できます。

また、スイッチにも専用設計が多く使われています。代表的なものにはCherry MX Low ProfileやKailh Chocなどがあり、薄型でありながらメカニカルらしい打鍵感を実現しています。ただし、専用規格であるがゆえに、キーキャップやスイッチの互換性が限られることも覚えておきましょう。

こうした特徴から、ロープロファイルキーボードは長時間作業による手首や肩の負担を減らしたい人や、ゲームで素早い操作を求める人に向いています。デスクをスッキリ見せたい人や、外出先で同じ打鍵感を使いたい人にもおすすめです。

しかし、「自分に合うモデルが分からない」「種類が多くて選び方がわからない」という声も多いのが実情です。通常キーボードとの違いを理解しても、軸の種類、接続方式、配列、サイズなど、選ぶ際のポイントは複数あります。そこで、この記事では後半で用途別のおすすめモデルや失敗しない選び方も紹介します。違いを理解したうえで、自分の環境や目的に合う一台を見つけてください。

ロープロファイルキーボードのメリット|疲れにくく快適なタイピング

ロープロファイルキーボードは、見た目がスリムでおしゃれなだけでなく、日常のタイピングやゲーミングをより快適にしてくれる特徴を持っています。ここでは、代表的なメリットを詳しく解説します。

手首・肩の負担を軽減する薄型設計

ロープロファイルキーボードはキーの高さが低く、自然な手首の角度でタイピングできるため、長時間の作業でも疲れにくいのが大きな魅力です。通常のメカニカルキーボードはキーが高く、パームレストを併用しないと手首が反った状態になりやすく、肩や腕に負担がかかることがあります。一方、ロープロファイルはそのままでも快適に入力できるため、肩こりや手首の痛みを予防したい人に最適です。

短ストロークによる高速入力と反応速度向上

ロープロファイルは、通常のメカニカルよりもキーの押し込みが浅く、軽い力で入力が可能です。ストロークは2.5〜3.0mm程度、アクチュエーションポイントは1.2〜1.5mmほどで、わずかな力で反応します。

これにより、文章入力やプログラミングのスピードが向上するだけでなく、FPSやMOBAといった反応速度が求められるゲームでも有利になります。素早い連打や細かな操作を必要とするシーンでは、特にその恩恵を実感できるでしょう。

デスクをスッキリ見せる省スペースデザイン

薄型設計は見た目にもスマートで、デスク上の圧迫感を減らします。モニターやマウスとの距離が取りやすくなり、作業スペースを広く確保できるのもメリットです。

また、デザイン性の高いモデルが多く、ゲーミング環境にもシンプルなワークスペースにも馴染みやすい点も魅力です。

外出先での作業や持ち運びに便利

ロープロファイルキーボードは軽量で薄いため、ノートPCと一緒にバッグに入れてもかさばりません。カフェやコワーキングスペースでも自宅と同じ打鍵感で作業でき、ノートPCの内蔵キーボードに不満がある人にとっては強い味方になります。

静音性が高く周囲に配慮できる(モデルによる)

赤軸や静音軸を搭載したモデルは打鍵音が控えめで、深夜の作業やオンライン会議中でも周囲を気にせず使用できます。ゲーム実況や配信をする人にも向いており、マイクがタイピング音を拾いにくくなる点も評価されています。

こうしたメリットから、ロープロファイルキーボードは仕事と趣味を両立させたい人や、長時間作業でも快適さを重視する人に特におすすめです。ただし、実際に導入するとなると「どのモデルを選べばいいのか分からない」という声も多いのが現実です。

軸の種類や接続方式、配列やサイズによって使用感は大きく変わります。同じロープロファイルでも、ゲーム特化型や仕事向けの静音型、持ち運び重視のコンパクト型など、多くのバリエーションがあります。この記事の後半では、これらの違いをわかりやすく整理し、用途別におすすめのモデルも紹介します。自分に合う一台を見つけるための参考にしてみてください。

ロープロファイルキーボードのデメリット|購入前に知っておきたい注意点

ロープロファイルキーボードは多くの魅力がありますが、すべての人にとって理想的とは限りません。購入前に知っておきたい注意点を理解しておくことで、「思っていたのと違う」という失敗を防げます。

打鍵感が好みに合わない場合がある

ロープロファイルはストロークが浅く、押下圧も軽めです。そのため、深く押し込む感覚や重めの打鍵感を好む人にとっては、物足りなく感じることがあります。特に、通常のメカニカルキーボードで青軸や茶軸などを愛用している人は、初めて使うと「軽すぎる」と違和感を持つ場合があります。

専用設計ゆえのカスタマイズ性の低さ

ロープロファイルは専用のキーキャップやスイッチを使用するモデルが多く、一般的なメカニカルキーボードのように自由なカスタマイズができない場合があります。お気に入りのキーキャップセットが使えなかったり、スイッチを簡単に交換できないこともあるため、改造やカスタマイズを楽しみたい人には向きません。

モデル数や選択肢が限られる

市場におけるロープロファイルキーボードのラインナップは、通常モデルに比べてまだ少ないのが現状です。そのため、自分の求める軸の種類や配列、機能をすべて満たすモデルが見つからないこともあります。また、家電量販店でも展示機が限られており、試し打ちが難しいケースも多いです。

慣れるまで誤打や押し損じが増える可能性

キーの高さや感覚が変わるため、最初のうちは打ち間違いが増えることがあります。特に、ストロークが浅いことで軽く触れただけでも入力されてしまうことがあり、意図しない入力が発生しやすいです。ただし、多くの場合は数日から数週間で慣れていきます。

こうしたデメリットは、事前に知っていれば対策が可能です。しかし「自分に合うか分からない」「何を基準に選べばいいか迷う」という人も多いでしょう。そこでこの記事では後半で、軸の種類・接続方式・配列・サイズといった選び方のポイントを整理し、さらに用途別におすすめのモデルも紹介します。違いを理解したうえで、自分の作業環境や目的に合った一台を選びましょう。

ずかな力で入力が反応します。これにより、素早い連打や瞬時の操作が求められるFPSやMOBAで有利になります。さらに、薄型設計はマウスとの距離を近づけやすく、腕の動きを妨げないため、エイムの安定性や操作性が向上します。

カフェ・コワーキングスペースでの外出先作業

軽量で持ち運びやすいため、ノートPCと一緒にバッグに入れて持ち運びが可能です。外出先でも自宅と同じ打鍵感で作業でき、ノートPCの内蔵キーボードに不満を感じている人には大きなメリットとなります。静音モデルを選べば、周囲に配慮しながら快適に作業できます。

こうした活用シーンを見ると、「自分はどの用途がメインなのか」が選び方のカギになります。ゲーム重視なら反応速度の速いモデル、仕事重視なら静音性や長時間の快適さ、外出重視なら軽量コンパクトなモデルがおすすめです。この記事の後半では、用途別におすすめできるモデルも紹介しますので、選び方に迷っている方は参考にしてください。

ロープロファイルキーボードの失敗しない選び方

ロープロファイルキーボードは、薄型で使いやすい反面、モデルによって打鍵感や機能が大きく異なります。「何を基準に選べばいいのか分からない」という人も多いでしょう。ここでは、購入前に押さえておきたい4つのポイントを詳しく解説します。

軸の種類(スイッチ)を確認する

ロープロファイルにも通常のメカニカル同様に複数の軸タイプがあります。打鍵感や音の大きさは軸によって大きく変わります。

- 赤軸(Linear):軽い押し心地でスムーズ。静かで長時間作業にも向く。

- 茶軸(Tactile):軽めのクリック感があり、タイピングのリズムが取りやすい。

- 青軸(Clicky):カチカチとした音としっかりした押下感。打鍵感重視派に人気。

- 専用低背軸(Cherry MX Low Profileなど):短ストロークで軽快な入力感が特徴。

打鍵感は好みに大きく左右されるため、可能であれば家電量販店や展示会で試打してから選びましょう。

接続方式を選ぶ

接続方法は使用環境や用途によって選び分けが必要です。

- 有線(USB):遅延ゼロで安定性抜群。FPSなど反応速度重視のゲーム向け。

- 無線2.4GHz:低遅延でケーブルレス。ゲームでも使えるモデルあり。

- Bluetooth:多デバイス切り替えが可能で、ノートPCやタブレット併用時に便利。

ゲーム重視なら有線または低遅延無線、仕事重視ならBluetooth切替可能モデルが快適です。

配列を選ぶ

キーボードの配列は慣れやすさに直結します。

- 日本語配列(JIS):慣れたキー配置で入力ミスが少ない。記号やEnterキーが大きく扱いやすい。

- 英語配列(US):コンパクトでシンプルな配列。プログラマーやデザイナーに人気。

普段使っている配列と同じものを選ぶのが基本ですが、英語配列はデザイン性や省スペース性を求める人におすすめです。

サイズを決める

サイズはデスクスペースや作業スタイルによって選びます。

- フルサイズ:テンキー付き。数字入力が多い業務向け。

- テンキーレス(TKL):テンキーなしで省スペース。マウスの可動域が広がる。

- 75%/60%:コンパクトで持ち運びやすい。外出先作業やミニマルデスク向け。

こうした4つのポイントを押さえることで、自分に合ったロープロファイルキーボードを選びやすくなります。それでも迷う場合は、この記事の後半で紹介する用途別おすすめモデルを参考にすれば、選び方がわからない状態から一歩進み、納得のいく一台を見つけられるでしょう。

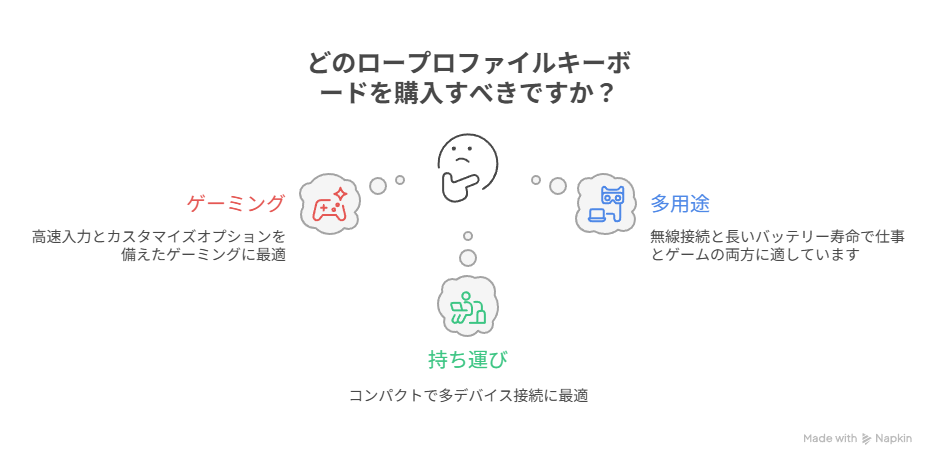

ロープロファイルキーボードのおすすめモデル3選

ロープロファイルキーボードは種類が少なく、選び方が難しいと感じる人も多いでしょう。ここでは、ゲーム・仕事・持ち運びといった用途別におすすめできる3つのモデルを紹介します。これらはいずれも実績や評価が高く、初めてのロープロファイル選びでも安心です。

Logicool G915 TKL|無線対応でゲーム・作業の両立が可能

- 接続方式:LIGHTSPEED無線(2.4GHz)、Bluetooth、有線

- 軸種類:GL Tactile(茶軸相当)、GL Linear(赤軸相当)、GL Clicky(青軸相当)

- 特徴:

- ゲームと仕事の両方で使える万能モデル

- ロープロファイルながら高級感のあるアルミフレーム

- 無線でも遅延がほぼゼロで快適

- ゲームと仕事の両方で使える万能モデル

- おすすめポイント:

- デュアル接続対応で、仕事中はBluetooth、ゲーム時は低遅延無線と使い分け可能

- バッテリー持ちが長く、頻繁な充電が不要

- デュアル接続対応で、仕事中はBluetooth、ゲーム時は低遅延無線と使い分け可能

- こんな人におすすめ:

- ゲームも仕事も快適にこなしたい人

- ケーブルレスでデスクをスッキリさせたい人

- ゲームも仕事も快適にこなしたい人

Corsair K70 RGB MK.2 Low Profile|ゲーミング特化の高速入力モデル

- 接続方式:有線(USB)

- 軸種類:Cherry MX Low Profile Red / Speed

- 特徴:

- 高速入力に特化したゲーミングモデル

- ストロークが短く、反応速度が非常に速い

- フルサイズ配列でテンキー搭載

- 高速入力に特化したゲーミングモデル

- おすすめポイント:

- FPSやMOBAなど、コンマ数秒を争うゲームに最適

- 有線接続で安定性抜群

- ライティングやマクロ機能など、カスタマイズ性が高い

- FPSやMOBAなど、コンマ数秒を争うゲームに最適

- こんな人におすすめ:

- とにかくゲーム性能を最優先したい人

- 有線派で、常に安定した環境で使いたい人

- とにかくゲーム性能を最優先したい人

Keychron K3 Pro|コンパクトで持ち運びやすい多用途モデル

- 接続方式:Bluetooth、有線(USB-C)

- 軸種類:Gateron Low Profile(赤/茶/青)

- 特徴:

- 75%配列で省スペース&軽量設計

- MacとWindows両対応、キーマップ切替スイッチ付き

- 一部モデルはホットスワップ対応でスイッチ交換可能

- 75%配列で省スペース&軽量設計

- おすすめポイント:

- 外出先作業や在宅ワークに最適

- 無線で最大3台まで接続可能、切り替えも簡単

- コストパフォーマンスが高く、初めてのロープロファイルにも向く

- 外出先作業や在宅ワークに最適

- こんな人におすすめ:

- 持ち運びや多デバイス利用が多い人

- コスパ重視で汎用性の高いモデルを探している人

- 持ち運びや多デバイス利用が多い人

これら3モデルはいずれも評価が高く、「選び方がわからない」という段階からでも用途別に選びやすいラインナップです。ゲーム性能を優先するならCorsair K70、仕事とゲーム両立ならLogicool G915 TKL、持ち運びや多用途ならKeychron K3 Proと覚えておくと失敗しません。

購入前に試してほしいこと

ロープロファイルキーボードは、通常モデルとは打鍵感や使用感が大きく異なるため、購入前にいくつかのポイントを確認しておくことが重要です。特に「選び方がわからない」という方ほど、以下のチェックをしてから選ぶことで失敗を防げます。

実際の打鍵感を試す

可能であれば、家電量販店や展示会などで実機を触ってみましょう。ストロークの浅さや押下圧、音の大きさは、数値だけでは分からない部分です。特に軸の種類によって打鍵感は大きく変わるため、赤軸・茶軸・青軸・専用低背軸など複数試すのがおすすめです。

用途を整理する

自分がキーボードを使う目的を明確にしておきましょう。

- ゲーム重視なら低遅延の有線または2.4GHz無線モデル

- 仕事重視なら静音性や多デバイス切り替え機能付きモデル

- 持ち運び重視なら軽量でコンパクトな75%や60%配列

用途を決めると、選択肢がぐっと絞れます。

デスク環境との相性を確認する

キーボードの高さや奥行きが、デスクやモニターとの距離感に合うかを確認しましょう。ロープロファイルはパームレストなしでも使いやすいですが、手首の角度が合わないと疲れやすくなることもあります。マウスとの距離も意識して配置を考えると、作業効率が上がります。

重量や持ち運びやすさをチェック

外出先で使う予定がある場合は、重量や厚みがバッグに収まるかを事前に確認しましょう。軽量モデルは持ち運びやすい反面、剛性が低い場合もあるため、耐久性とのバランスも重要です。

これらのポイントを押さえることで、初めてのロープロファイルキーボード選びでも安心してモデルを絞り込めます。この記事の後半で紹介する用途別おすすめモデルを参考にすれば、「選び方がわからない」状態からでも自分に合う一台を見つけられるでしょう。

まとめ|ロープロファイルキーボードは用途に合わせれば最高の相棒になる

ロープロファイルキーボードは、薄型で疲れにくく、反応速度の速さやデスクの省スペース化など、多くのメリットを持っています。一方で、打鍵感の好みやカスタマイズ性の制限、モデル数の少なさといったデメリットもあるため、購入前にしっかり比較検討することが大切です。

選び方のポイントは、軸の種類・接続方式・配列・サイズの4つ。これらを明確にすると、自分に合ったモデルが見つかりやすくなります。それでも「どれを選べばいいか分からない」という方は、用途別におすすめしたLogicool G915 TKL(万能型)、Corsair K70 Low Profile(ゲーミング特化)、Keychron K3 Pro(持ち運び重視)といった実績あるモデルから選ぶのが安心です。

自分の用途や好みに合う一台を見つければ、仕事やゲームの効率が上がり、日々の作業がもっと快適になります。